登山用語でアルバイトというのは、道を間違えたり迷ったりして余計な時間を費やすことです。思い切って言ってしまえば、この小説自体がアルバイトなので、アルバイトに更にアルバイトをしても何の不都合も生じません。ですので、門内の小屋で私が受け取った二通の内のもう一通を今更ここで紹介するわけです。

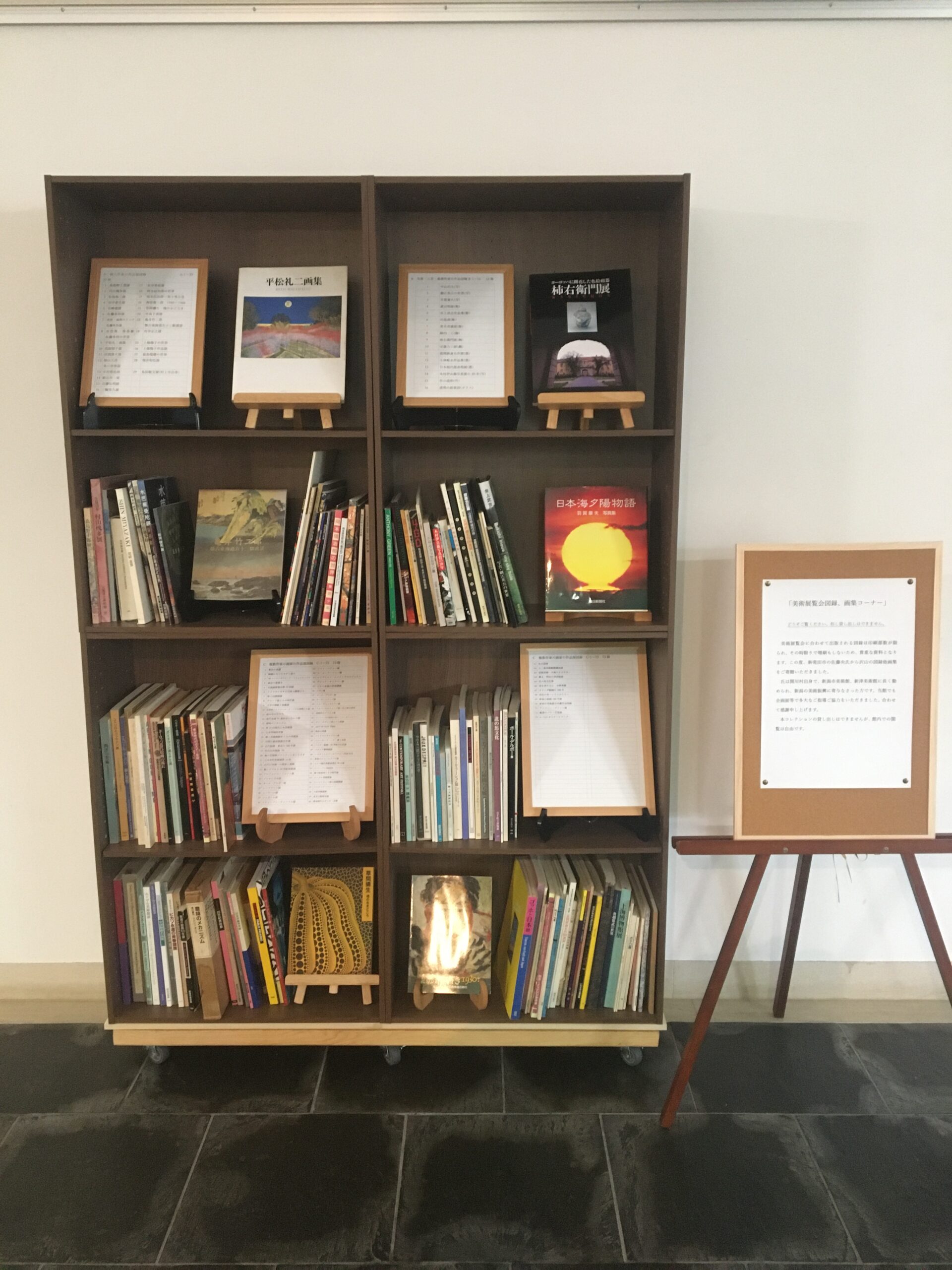

「例年冬になると歴史館に訪れるお客もめっきり減るのですが、なぜか冬の最中から入館する人が増え始めて現在に至っています。それは1人の婦人の来館がきっかけでした。ある吹雪の日の朝、開館早々に玄関の自動ドアが開き、年の頃なら50歳位の大変立派に肥満なさった御婦人が入って来られました。都会の方が寂れた在所の温泉を気紛れに訪れ、一泊した翌朝、そんな気紛れを後悔しつつバス停に立っていたところが、猛吹雪に堪らず逃げ込んできたに違いない、そう思われました。しかし、その御婦人はエントランスホールの椅子の上に荷物を置き、高級そうな、白と黒と茶色の三色の毛皮の外套を脱ぐと、それが目的だったかのように同じホールに設置してある本棚から本を手に取り、椅子に腰かけて読み始めたのです。この本棚の本はすべて美術書で、昨秋この村出身のSHさんが寄贈してくれたものです。氏は長く学芸員として県都の美術館に勤められ、趣味と研究のため集められた本を当館に寄贈してくださいました。当館の常設展示室は有料ですが、エントランスホールとギャラリーは出入り自由の無料ですので、そこに備えた本をそこで読む分には何の支障も無く遠慮も無用です。ただそんなお客が長時間居ることは滅多にないので、仕事をしながら私も学芸員のTさんも気になりました。お昼になっても帰らず本を見ているのを、トイレに行く際に確認しました。身なりも持物も普通だし(外套は普通以上)、その様子に変わった点はありません。もしかすると本の寄贈者SH氏が差し向けた偵察かとも思いました。本の扱われ方、その閲覧の状況を調査に来た人かと。それならばそれでそのままを報告してもらうしかありません。閲覧する人が全くないのが不満で、寄贈を取り消すということになっても一向支障はないのです。私が買って組み立て、台車まで付けた本棚は学芸員のTさんの花台となるでしょう。葬儀に供えられる花を歴史館に持ってきてあちこちに飾るのがお寺に嫁いでからの彼女の習慣です。おそらくはそのせいで日本一生花の絶えない博物館ということになっております。我々がいる事務室とエントランスホールは開放された扉一枚の境しかないため、彼女についての話は慎みましたが、その存在は一層気になりました。やがて閉館時間の4時が近づくと、彼女はそれまで見ていた本を本棚に戻し、外套を着て出て行ったのです。私が閉館の戸締まりをし、Tさんが日誌を記して退館するまでの間、吹雪の中を出て行った奇妙なお客について遠慮せず話しました。村内の旅館に泊まっている人だが、吹雪で見る所もなく、たまたま入ったここで長居したのだろうというのが二人の結論でした。ところが晴れた翌日も三色毛皮婦人が来たのです。もしや昨日何か忘れたのかとも思いましたが、なにも言わずにやはり本棚から本を一冊取り出して見始めました。

「村内の方ですか」「いえ、違います」「村の旅館にお泊りで?」「いえ、違います」

そういう会話から三色毛皮婦人が自分について語りたくない事を察しました。その2日間で分かった事がもう二つ、エントランスホールに居る6時間の間に手に取る本は一冊、それから口にするのは自販機で買う水一本ということです。誰とも話さず一日一冊の本を読み一本の水を飲む。それが三日、四日、五日と続き、休館日を挟んで六日七日と来る日も来る日も三色毛皮婦人は登場しました。半月も経つと我々も彼女の存在がそうは気にならなくなってきたのですが、ある日の閉館後、学芸員のTさんがぽつりと「随分痩せた気がします」と言いました。私もなにか雰囲気が変わった気はしていたのです。そしてその頃から、彼女と同様にエントランスホールで過ごす女性が増え始めたのです。いずれも体格の良い御婦人が本を一冊水一本で過ごす。そして約束事でもあるかのようにお互いに話す事は無いのです。無言一冊水一本の女性たちはやはり三色毛皮婦人と同様だんだんと痩せ、痩せてできた空間を埋めるようにまた新たな婦人が登場するのです。私たちは椅子を増やすだけです。元々エントランスホールにあった椅子は6脚、それが10になり20になり50になり、明日はもうこれ以上入らないと思っても、先に来ていた人がどんどん見る見る痩せますので入らないということはないのです。とうとう公民館から椅子を借りてくるようになりました。私の計算だと本が135冊あるのでその人数が入る可能性があります。しかし、70脚を超えた辺りからエントランスホールに入りきれなくなり、常設展にまで広げることになりました。しかし当館に一円の収益があるわけではありません。儲かるのは自販機のダイドーさんだけです。一日で百本前後の水のペットボトルが売れますから毎日補充に来ます。「はいはいはいはーい通してください通りますよ」と言いながら婦人たちの間を縫うようにして箱に入ったペットボトルを運びます。ちょうど135冊の本が本棚からきれいに無くなった日、つまり135人の御婦人が入った日、これ以上増えれば1人一冊充てられない、と私たちは悲観しましたが、翌日も135人ピッタリとなり、増えも減りもしなくなりました。新しい人は確かに来ているようなのに人数が変わらないのは最初に来ていた人がいなくなっていたからです。一番最初に来た三色毛皮婦人以外は。そしてそんなある日ある時、学芸員Tさんが「館長」と珍しく大きな声を出して私にスマホを見せました。